運営者紹介

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

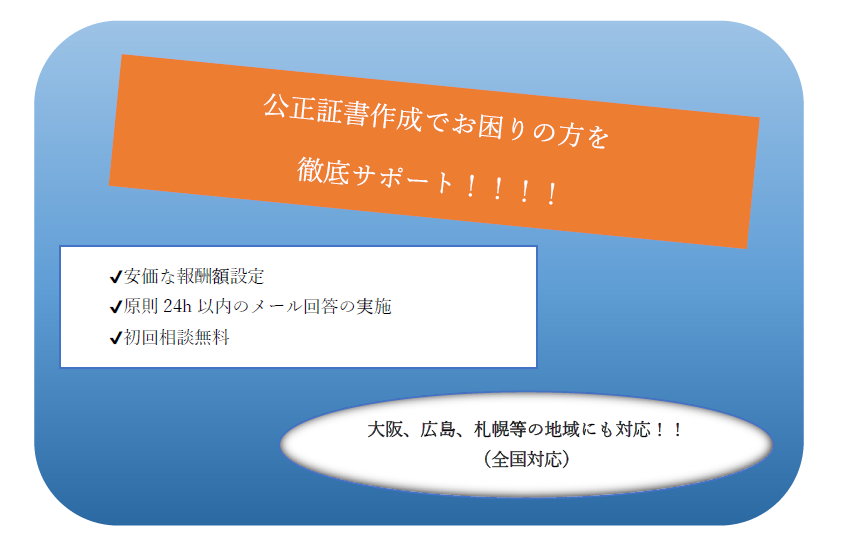

馴染みのない公正証書の作成手続について、

国家資格(総務省)を有する行政書士が

御依頼者様と公証人との橋渡しをいたします!!

債務承認弁済契約公正証書、離婚給付契約公正証書、事実婚契約公正証書

等の各種公正証書作成についてお悩みの方は今すぐ御連絡下さい。

主要な契約公正証書

実務上、よく作成される契約公正証書として下記のものが挙げられます。

<金銭関係>

金銭消費貸借契約公正証書、債務承認弁済契約公正証書、準消費貸借契約公正証書等

<離婚関係>

離婚給付契約公正証書、婚姻費用分担契約公正証書、慰謝料支払契約公正証書等

<男女関係>

事実婚契約公正証書、内縁解消契約公正証書、夫婦財産契約公正証書、男女関係解消契約公正証書等

<その他>

和解契約公正証書、死因贈与契約公正証書、売買契約公正証書、賃貸借契約公正証書等

上記のうち、比較的多く作成されるものとしては、債務承認弁済契約公正証書及び離婚給付契約公正証書が挙げられ、近年では、事実婚契約公正証書も多く作成されています。

公証人の意義

公証人は、国の公務である公証事務を担う実質的意味の公務員のことであり、国から給与、補助金等の金銭的給付を一切受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しています。

公証人の職務内容として主に(1)公正証書の作成、(2)私署証書及び会社等の定款に対する認証の付与、(3)私署証書に対する確定日付の付与に関する業務が挙げられます。

公証人の職務に関する特質としては、公証業務を通じて、国民の権利義務についての紛争予防を図ることに重点を置いており、事後的に紛争解決を行う裁判制度とは異なっています。

特に、公証人は、裁判手続を経ることなく強制執行が可能である公正証書(=執行証書といいます。)を作成できる権限を有している等、予防司法の中核を担っています。

そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であり、公務員として、中立・公正でなければならないとされています。

そのため、公証人は、原則として、判事や検事等を長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています。

なお、公証人は、全国で約500名いて、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。

契約公正証書の効力

公正証書にすると得られる効果は、概ね次のようなものになります。

(1)証拠力

⇒ 文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働く形式的証拠力及び証書の記載内容が立証事項の証明に役立つ効果がある(当事者が証書上に記載された内容を陳述した)とする実質的証拠力。

(2)執行力(強制執行認諾文言を設けた場合に限る)

⇒ 強制執行認諾文言が付された公正証書は、判決等と同様に、債務名義としてこれに基づき直ちに強制執行できるとする効力。

(3)確定日付の効力

⇒ 証書の日付の日に成立したものと認められる効力。

これら以外にも執行力のある公正証書であれば、他の債権者がなした任意競売に配当要求できたり、担保権設定の合意が公正証書に記載されていれば、任意競売の申立権が認められたりします。さらには、担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨等が公正証書に記載されていれば、担保権の実行手続が停止されます。

公証人手数料

公証人手数料は、作成する公正証書の内容により、その金額が変わってくるため、初めの段階では、その額は、判明せず、公証人から証書の案文(=当日作成予定の公正証書の原案)が届いた段階でその額が判明することになります。

公証人手数料は、公証役場で公正証書を作成した時点において、現金又はクレジットカード(一部の項目について、クレジットカードによる支払いができないものがあります。)で支払います。

なお、公証人手数料は、「公証人手数料令」という客観的な基準に従い算定されます。

公正証書作成までの流れ

公正証書を作成するまでの流れは、概ね下記のとおりとなります。

(1)対面による面談、テレビ電話によるオンライン面談、メール等により、当方が御依頼者様から契約内容を確認する。

(2)当方が(1)を前提に契約公正証書原案を作成し、御依頼者様にその内容を確認して頂く。

(3)御依頼者様の契約相手先にも御依頼者様を通じて(2)で作成した原案を確認して頂く。

(4)御依頼者様及び契約相手先から問題ない旨の回答を得たときは、(2)で作成した原案を公証人に提出し、その原案をベースに当方と公証人との間で当日作成予定の公正証書の原案内容を打ち合わせる。

(5)当方が公証人から当日作成予定の公正証書の原案を受領した時点でそれを御依頼者様に送付し、御依頼者様及び契約相手先に確認して頂く。

(修正が必要なときは、公証人に修正案を提出し、再度当日作成予定の公正証書の原案を受領することも可。)

(6)当方が御依頼者様及び契約相手先から問題ない旨の回答を得たときは、公証役場訪問日を予約する。

(7)公証役場で公正証書を作成する。

(作成日当日に当方が代理したり、立会うことも可。ただし、代理については、一部できない場合あり。)

公証人による違い

全国に多くの公証人がいますが、同じ事案でも公証人の考え方、手続の進め方、必要書類の内容等の点に大きな違いがあり、公証人の選択は、慎重に行う必要があります。

特に「単に近いからこの公証人にお願いする」というのは、絶対に避けるべきといえ、信頼できる公証人に嘱託すべきといえます。

多少遠くても信頼のできる公証人がいるのであれば、その公証人に嘱託すべきといえます。

【嘱託について】

公正証書作成の嘱託する際、積極的に事案に取り組んでくれる公証人と何らかの理由を付けて嘱託を拒否する公証人がいます。

【合意内容の確定について】

無効及び取消事由に該当しないのであれば、嘱託人の意図及び要望を受け入れて、できるだけ合意内容を公正証書に反映してくれる公証人とそうではない公証人がいます。

【説明内容について】

公証人とのやり取り中に正しい内容を説明してくれる公証人とそうではない公証人がいます。

【対応の速さ】

公証人により迅速に対応してくれる公証人とそうではない公証人がいます。

公正証書で定めることができる内容

債務承認弁済契約、事実婚契約等の各種契約公正証書では、法令違反のある内容、無効になる内容及び行為能力制限によって取消される内容が含まれていなければ、原則、どのような内容を定めても問題ありません。

特に実務では、利息制限法の上限利率を超えるような利率、借地借家法に反する条件等に留意する必要があります。

公正証書でよく用いる条項

公正証書でよく用いられる条項として、次のものがあります。

(1)確認条項

⇒特定の法律関係若しくは権利若しくは過去若しくは現在の事実の存在又は不存在を確認するために用いられる条項です。

【条項例】「甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金〇〇万円の支払義務があることを認め、・・・」

【ポイント】確認条項では、①確認主体、②確認内容及びその範囲、③確認意思を規定します。

(2)給付条項

⇒当事者の一方が他方に対し、特定の給付をすることを合意するための条項です。

【条項例】「甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満18歳に達する日の属する月まで、毎月25日限り、金〇万円ずつを、乙の指定する預貯金口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。」

【ポイント】給付条項では、①権利者及び義務者、②給付目的物及び量、③給付時期、④給付方法、⑤給付約束文言を規定します。ここで重要なものは、給付約束文言であり、実務では、明確に「支払う」といった言い切る形で規定します。

もし、「支払うものとする。」、「支払わなければならない。」、「送金する。」等と規定すると給付条項ではなく、確認条項又は形成条項として取り扱われ、公正証書であっても、執行証書ではないとされることがあり、注意を要します。

(このような取り扱いになっている理由は、「誰が見ても一義的かつ明確な」な文言を採用することにより、執行裁判所が簡易に手続を実施できるようにするためです。)

(3)形成条項

⇒当事者の処分が可能な形成権の行使により形成されるその法律関係又は権利について、新たな法律関係又は権利の発生、変更又は消滅の効果を生じさせることを合意するための条項です。

【条項例】「甲及び乙は、第1項の債務と前項の債務とを対当額で相殺する。」

【ポイント】形成条項では、①権利者及び義務者、②形成対象、③形成内容、④形成意思を規定します。

(4)任意条項

⇒その記載がなくても法律上当然に同様の効力が生じるものの、当事者の意思を尊重してあえて記載するための条項です。

【条項例】「振込手数料は、甲の負担とする。」

形成条項として位置付けられる期限の利益喪失条項

債務承認弁済契約公正証書等一定期間の間に分割金を支払うことを合意する場合には、形成条項として期限の利益喪失条項というものが規定されることが多いといえます。

具体的には、「分割金の支払いを〇回以上怠り、その額〇〇万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、乙は、甲に対し、直ちに本件債務金〇〇万円(既払金があるときは、これを控除した金額)及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年〇割の割合による遅延損害金を支払う。」等と規定されます。

公正証書作成で必要となる書類

作成する公正証書の内容によって必要になる資料は、異なってきますが、どのような公正証書を作成する場合であっても、替え玉による契約を防止し、公正証書の社会的信用を確保する観点から、下記の身分確認資料は、必要になります(公正証書上に当事者が公証人に提示又は提出した身分確認資料の種類が記載されます。)。

ただし、公証人よっては、これ以外の資料の提示又は提出を求めてくる場合があるため、公正証書作成時には、その都度問い合わせる必要があります。

なお、公正証書が執行証書である場合には、執行力が認められ、さらには、通常の契約書よりも公正証書の方が証拠力が高いとされていることから、求められる身分確認資料の水準としては、それ自体で本人であることの同一性が判断できるほどに確実で信頼性の高いものであることが必要となります。

そのため、社員証、名刺、健康保険証等は、身分確認資料としては、認められません。

<個人(下記のa又はb)>

a.

運転免許証、写真付個人番号カード等公的機関発行の写真付証明書と認印

b.

発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

<法人代表者(下記のa~c全部)>

a.

発行から3か月以内の印鑑証明書

b.

発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(又は現在事項全部証明書)

c.

代表印

公正証書作成の嘱託拒否

公証人法により、公証人は、正当な理由のない限り、公正証書作成の嘱託を拒否できないとされているところ、次のような場合には、正当な理由があるとされ、公証人は、公正証書作成の嘱託を拒否できるとされます。

「正当な理由」の例

(1)無効又は取消の可能性のある公正証書を作成する場合

(2)外国語による公正証書を作成する場合

(3)嘱託人又は代理人が身分確認資料を提示又は提出しない場合

(4)第三者の許可又は同意を要する行為について、その許可又は同意がない場合

(5)公証人手数料の予納に応じない場合

(6)取り扱う案件数が公証人の能力を超える場合

(7)案件が特殊な場合又は能力的に対応できない案件である場合

公正証書を作成する場所

公証人は、原則としてその執務を公証役場で行うことになっているため、公正証書作成を希望する者が公証役場に赴いて公正証書を作成することになります。

例えば、都内の者が東京の公証人へ公正証書作成の嘱託を行うことはもちろんのこと、都外の者が公証役場に赴くことを前提として東京の公証人へその嘱託を行うことも可能です。

公正証書の原本、正本及び謄本

「原本」は、契約等の法律行為の内容を表示するため、確定的に作成された書面のことをいい、嘱託人又は代理人の署名押印及び公証人による署名押印がなされ、1部だけ作成されます(作成された原本は、公正証書を作成した公証役場において一定期間保管されます。)。

「正本」は、原本の正式な複製書面のことをいい、正本である旨の公証人の認証があるものをいいます。

「謄本」は、原本の正式な複製書面のことをいい、謄本である旨の公証人の認証があるものをいいます。

正本と謄本は、互いに原本の正式な複製書面であり、証拠力がある点は一緒ですが、作成した公正証書が執行証書であれば、正本により執行文の付与を受けることができるものの、謄本には、そのような効力が認められない点に違いがあります。また、正本の再度請求については、必要がある場合に限り、行うことができるとされていますが、謄本の再度請求については、そのような制限はありません。

なお、実務では、債権者には、正本が、金銭消費貸借契約における借主等の債務者には、謄本が、それぞれ交付されるのが一般的で、売買契約、賃貸借契約等の双務契約では、双方に正本が交付されます。

契約公正証書の正本又は謄本の紛失と再交付

以前作成した契約公正証書の正本が見当たらない等の理由から契約公正証書の正本又は謄本を紛失しても、公証役場で契約公正証書の原本が保管されていれば、契約公正証書の正本又は謄本の再交付を受けることができます。

なお、再交付を請求するには、契約公正証書を作成する場合と同様に身分確認資料が必要となり、再交付を請求できる者は、それぞれ、正本については、嘱託人又はその承継人(代理人による場合も可)、謄本については、嘱託人若しくは承継人又は法律上の利害関係人(代理人による場合も可)に限られます。

各種契約公正証書を作成する際の話し合いの重要性

各種契約公正証書を作成する際には、必ず「公正証書を作成することについて、双方の同意」が必要です。これは、当事者間の同意が曖昧だと、一方当事者が積極的に手続きを進めたものの、「やっぱり受け入れられない。」等と言って、他方当事者が公正証書の作成を突然拒否するという事態が起こりえるためです。

この場合、公正証書作成を作成することは一切できず、公証役場は、争いが生じた当事者間を仲裁する機関ではないので、当事者間で問題を解決するには、調停、審判又は裁判により解決を図ることになります。

そのため、公正証書の作成を希望する場合には、その点について、当事者間で時間をかけて話し合いをすることが重要となります。

「公正証書作成」というものは、契約締結に応じない相手を無理矢理公証役場に連れて行って、契約締結を強制するものではないため、注意を要します。

公正証書の作成期間

公正証書の作成期間については、その完了までに3週間程度を見込む必要があると考えられます。

これは、仕事の関係で当事者の日程が合わない、必要書類が揃わない、連休が続く等を理由として、公正証書の完成までに意外と時間がかかることがあるためです。

(特に公証役場は、平日しか開いていないため注意を要します。)

そのため、公正証書を作成する場合には、時間に余裕を持って準備する必要があります。

事務所案内

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL: inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp

お問い合わせフォーム:https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

LINE:(LINEからのお問い合わせも可)

Chatwork:(Chatworkからのお問い合わせも可)

<最寄り駅>

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

<営業時間>

原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。

初回相談をご利用の方は、一度御連絡下さい。

報酬

【各種契約公正証書原案作成の場合】

33,000円(税込)~

+

実費(公証人手数料等)

※公証人との打ち合わせ代行業務及び公証役場への代理

出頭業務に関する報酬(但:公証人の対応によっては代理出頭が認

められない場合があります。)は個別見積りを行います。

御依頼にあたっての注意点

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております。

(振込手数料は、御依頼者様負担)。